In allen Dingen will ich offen sein und frei, ohne anderen zu schaden.

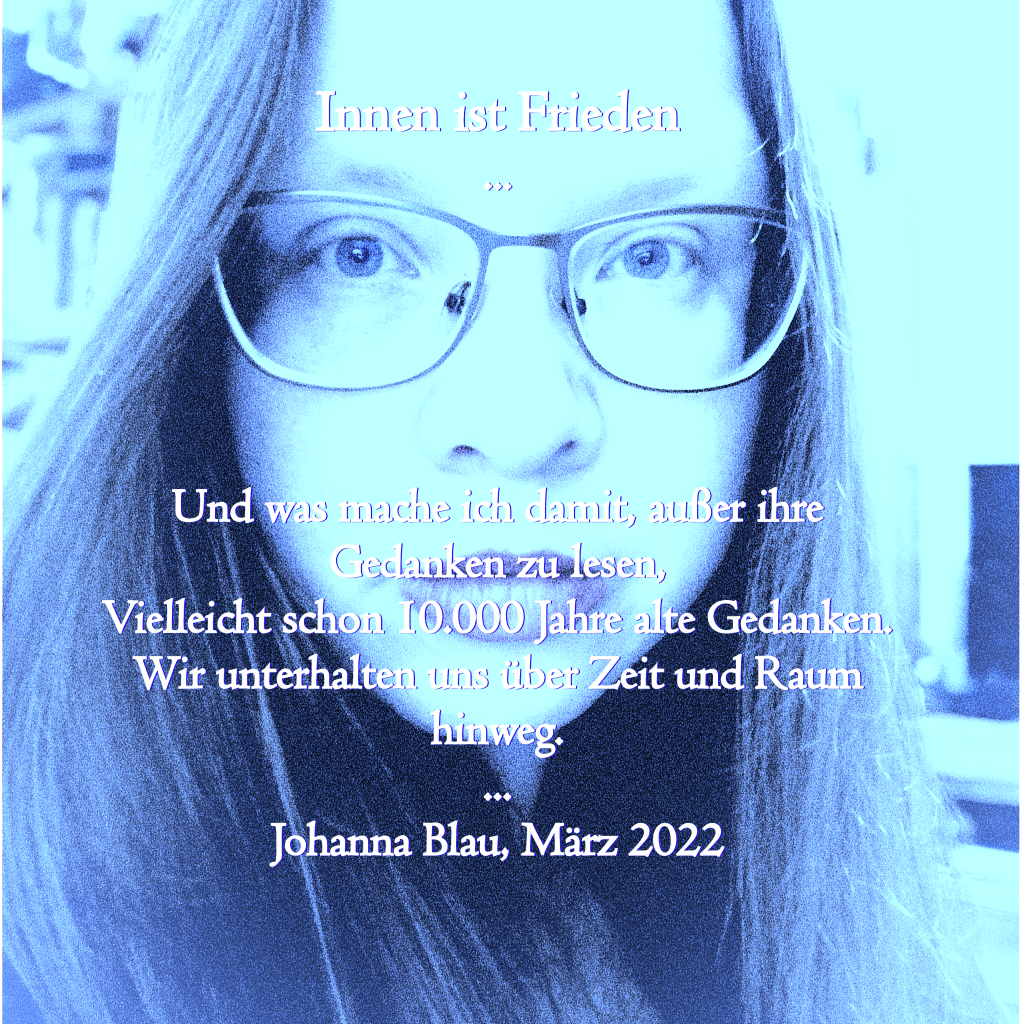

In mir soll Frieden sein, so dass die Kriege im Außen sich zersetzen.

Meine Liebe soll so leicht sein, wie die Feder eines Kolibri.

Bis in die Sterne will ich tanzen, Wüste und Wald sind sich von dort aus so nah.

Doch sitzen mir ranzige Früchte im Herzen. Sterben mir die Träume, wie die Fliegen im Herbst.

Träume doch um diese Ödnis, denn mein Lied will überleben.

Zerfurcht der Boden ohne Saat; das schaumige Meer schreit mich an!

Die Felder tot, die Wasser giftig, warum können wir so leben?

Und dann der Krieg so nah.

In meiner Panik versuche ich zu fliehen.

Hin zu Märchen, Mythen und Legenden.

Was tun, wenn es im Kleinen wie im Großen knallt.

Der Lebensfunke diese Hoffnungsbrücke nicht mehr baut.

Kleidung zerfetzt, sitz ich im Traum auf dem glänzenden Asphalt.

Wache auf; Starre aus meinem Traumhaus wortlos zur Tür hinaus.

Die Balken biegen sich, sobald ich spreche.

Die Fenster flattern mir, wie in einem Sturm.

Die Worte ziehen hin ungesagt, geschmacklos.

Das Leben schleicht sich davon mit der Wahrheit.

Sie sprechen: „Uns will hier keiner mehr.“

Und wieder heißt es: „Kämpfen oder Flüchten oder Tod.“

Alle verlieren, wenn die Lüge die Wahrheit bedroht.

Kein Sieg ist möglich fehlt allen das Brot.

Die Hoffnung schmilzt.

Sie sickert ein in den Boden.

Tränkt die Samen gesammelt und verwahrt von Vavilov.

Keim auf Keim wird den überleben, der in Stalins Fußstapfen stolpert.

Denn wenn nicht der Frieden siegt, wird es die Totenstille sein.

JB02-2022